Gender-Pay-Gap in der Landschaftsarchitektur

Von Nicole Reiß

Am 7. März 2025, einen Tag vor dem Internationalen Frauentag, war in Deutschland Equal Pay Day oder »der Tag für Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen«. Frauen arbeiteten also 2025 vom 1. Januar an gerechnet 66 Tage unentgeltlich. Die Entgeltlücke zwischen den Geschlechtern existiert in ganz Europa. Im EU-Durchschnitt hat sie sich im letzten Jahrzehnt kaum verringert und liegt bei circa 12,7 Prozent.

Hierzulande ist das Lohngefälle mit 17,7 Prozent noch größer als anderswo, was Deutschland im EU-Vergleich zum Gender Pay Gap den viertletzten Platz einbringt [...]

Hierzulande ist das Lohngefälle mit 17,7 Prozent noch größer als anderswo, was Deutschland im EU-Vergleich zum Gender Pay Gap den viertletzten Platz einbringt, vor Estland (21,3 Prozent, Österreich (18,4 Prozent) und Tschechien (17, 9 Prozent). Was verbirgt sich hinter dem Begriff »Gender-Pay-Gap«? Wie stellt sich die Gehaltsentwicklung bei den Landschaftsarchitekt:innen dar?

Unbereinigter Gender-Pay-Gap

Der Gender-Pay-Gap bezeichnet einen signifikanten Unterschied in der Vergütung, die Männer und Frauen für ihre Arbeit erhalten. Dabei ist zwischen dem unbereinigten und dem bereinigten Gender-Pay-Gap zu unterscheiden.

Beim unbereinigten Gender-Pay-Gap handelt es sich um den Gehaltsunterschied, der sich durch einen nicht weiter differenzierenden Vergleich der Arbeitsentgelte von Männern und Frauen ergibt.

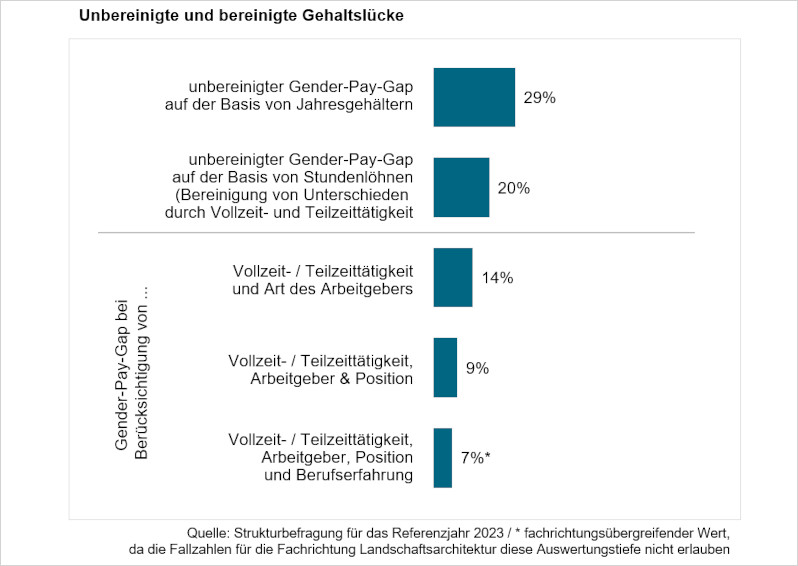

Eine reine Gegenüberstellung der Bruttojahresgehälter von Landschaftsarchitekt:innen ergibt eine Gehaltslücke zwischen den Geschlechtern von 29 Prozent. Bei dieser Betrachtung wird allerdings außer Acht gelassen, dass einige der Befragten teilzeittätig sind und deshalb deutlich geringere Jahresgehälter erzielen als Vollzeittätige. Diese Betrachtungsweise ist zugegebenermaßen plakativ, weist aber auf einen wichtigen Umstand hin:

Frauen verdienen schon deshalb weniger als Männer, weil sie deutlich häufiger in Teilzeit arbeiten.

So gehen 56 Prozent der befragten Landschaftsarchitektinnen, aber nur 17 Prozent der befragten Landschaftsarchitekten einer Teilzeittätigkeit nach.

Um diesen Einflussfaktor von vorneherein auszuschließen, werden beim Gender-Pay-Gap grundsätzlich Stundenlöhne und nicht Jahresgehälter verglichen. Bei der Gegenüberstellung der Stundenlöhne in der Profession liegt die un-bereinigte Gehaltslücke bei 20 Prozent. Anders formuliert: verdient ein Landschaftsarchitekt einen Euro, erhält eine Landschaftsarchitektin 80 Cent.

Zum Vergleich: Das Statistische Bundesamt berichtet für das Jahr 2023 von einem branchenübergreifenden unbereinigten Gender-Pay-Gap von 18 Prozent. Der unbereinigte Gender-Pay-Gap im Bereich der Landschaftsarchitektur ist also in etwa vergleichbar mit dem branchenübergreifenden Bundesdurchschnitt.

Nicht berücksichtigt werden bei dieser Betrachtungsweise jedoch Merkmale, die sich auf die Höhe des Stundenlohns auswirken, z. B. die Art der Tätigkeit, die Berufserfahrung oder die Position einer Person innerhalb eines Unternehmens. Solche Merkmale können die Ursache für geschlechtsspezifische Gehaltsunterschiede sein, wenn Frauen und Männer sich hinsichtlich dieser Merkmale systematisch voneinander unterscheiden. Diesem Umstand trägt der bereinigte Gender-Pay-Gap Rechnung.

Bereinigter Gender-Pay-Gap: eine Annäherung

Der bereinigte Gender-Pay-Gap vergleicht die Stundenlöhne von Frauen und Männern, die sich hinsichtlich möglichst vieler lohnrelevanter Merkmale ähneln. Wie dabei im Einzelnen vorgegangen wird, soll hier anhand der Daten der bundesweiten Strukturbefragung der Architektenkammern der Länder und der BAK für das Referenzjahr 2023 nachgezeichnet werden.1

Für eine Bereinigung der Gehaltslücke um lohnrelevante Einflussfaktoren stehen die folgenden drei Merkmale zur Verfügung: die Art des Arbeitgebers, die Position im Büro/Unternehmen sowie die Dauer der Berufserfahrung.

Einflussfaktor Arbeitgeber

Eine nach der Art des Arbeitgebers differenzierende Analyse der Stundenlöhne von Landschaftsarchitekt:innen ergibt, dass im öffentlichen Dienst Tätige die im Vergleich höchsten, Angestellte in Planungsbüros dagegen die im Vergleich niedrigsten Stundenlöhne erhalten. Zugleich zeigt sich, dass Landschaftsarchitektinnen überdurchschnittlich häufig in Planungsbüros und Landschaftsarchitekten überproportional häufig im öffentlichen Dienst tätig sind. Frauen sind also besonders häufig dort vertreten, wo die geringeren Stundenlöhne gezahlt werden.

Wird dieser Faktor kontrolliert, d. h. werden beim Gehaltsvergleich die Stundenlöhne von Angestellten in Planungsbüros, von Beschäftigten im öffentlichen Dienst und von Angestellten in der gewerblichen Wirtschaft jeweils getrennt voneinander analysiert, schrumpft die Gehaltslücke von 20 Prozent auf 14 Prozent.

Einflussfaktor Position

Die berufliche Position hat ebenfalls einen Einfluss auf die Höhe des Stundenlohns. Der Geschäftsführung werden höhere Stundenlöhne gezahlt als leitenden Angestellten, die wiederum mehr verdienen als weisungsgebunden Tätige. Die Analyse der Strukturbefragung zeigt: Landschaftsarchitektinnen sind deutlich häufiger als ihre männlichen Kollegen weisungsgebunden tätig, während letztere häufiger leitende und Geschäftsführungspositionen bekleiden. Dies ist in Teilen darauf zurückzuführen, dass Landschaftsarchitektinnen im Schnitt jünger sind als Landschaftsarchitekten und daher über weniger Berufserfahrung verfügen. Doch auch bei einem Vergleich von Männern und Frauen mit gleicher Berufserfahrung finden sich Frauen signifikant häufiger in weisungsgebundenen Positionen als Männer. Die Gründe hierfür werden später noch genauer erörtert.

Bei zusätzlicher Kontrolle der Position – werden also nur noch Geschäftsführerinnen in Planungsbüros mit Geschäftsführern in Planungsbüros etc. verglichen – schließt sich die Gehaltslücke weiter auf jetzt 9 Prozent.

Einflussfaktor Berufserfahrung

Das letzte zur Verfügung stehende lohnrelevante Merkmal ist die Dauer der Berufserfahrung. Hier gilt: je länger die Berufserfahrung, desto höher der Stundenlohn. Wie bereits erwähnt, sind Landschaftsarchitektinnen im Schnitt jünger als Landschaftsarchitekten. Doch nicht nur deshalb verfügen sie im Vergleich über weniger Berufsjahre. Ein anderer Grund sind Unterbrechungen der Berufstätigkeit, z. B. zum Zweck der Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen. Mit 49 Prozent berichtet fast die Hälfte der Landschaftsarchitektinnen von einem solchen Bruch in der Erwerbsbiografie. Der Vergleichsanteil bei den Männern fällt mit 14 Prozent deutlich niedriger aus.

Fast die Hälfte der Landschaftsarchitektinnen berichten von einem Bruch in der Erwerbsbiografie. Der Vergleichsanteil bei den Männern fällt mit 14 Prozent deutlich niedriger aus.

Dieser systematische Unterschied zwischen den Geschlechtern hat zur Folge, dass Frauen und Männer, die im gleichen Alter in den Beruf einsteigen, bereits zehn Lebensjahre später über eine unterschiedliche Zahl durchschnittlicher Berufsjahre verfügen.

Wird im letzten Schritt auch noch die Berufserfahrung mit in den Vergleich aufgenommen, d. h. werden nur noch Personen mit ähnlicher Art von Arbeitgeber in ähnlicher Position und mit ähnlicher Berufserfahrung miteinander verglichen, bleibt eine Gehaltslücke von 7 Prozent – der bereinigte Gender-Pay-Gap.2

Wie schon bei der unbereinigten Gehaltslücke entspricht auch das Ergebnis für den bereinigten Gender-Pay-Gap etwa dem branchenübergreifenden Wert auf Bundesebene, der 2023 bei 6 Prozent liegt.

Frauen in Führungspositionen

Welche Schlüsse sind aus dieser Analyse zu ziehen? Nach Berücksichtigung aller gemessenen lohnbestimmenden Faktoren schrumpft der unbereinigte Gender-Pay-Gap von 20 Prozent auf ein Gehaltsgefälle von 7 Prozent. Hier stellt sich die durch die vorliegenden Daten nicht zu beantwortende Frage, worauf dieser Unterschied zurückzuführen ist.

Für eine Gehaltslücke von 13 Prozent sind strukturelle Unterschiede zwischen Landschaftsarchitekt:innen verantwortlich. Sie führen dazu, dass die befragten Frauen überdurchschnittlich häufig immer dort anzutreffen sind, wo die im Vergleich geringeren Stundenlöhne gezahlt werden, z. B. in weisungsgebundenen Positionen.

Der Frage, weshalb Frauen in Planungsbüros seltener Führungspositionen besetzen als ihre männlichen Kollegen, ging eine bundesweite Befragung der Architektenkammern im Jahr 2021 nach. Während das Geschlechterverhältnis bei Mitarbeitenden mit unmittelbarem Projektbezug ausgeglichen war (49 Prozent Frauen, 51 Prozent Männer), lag der Frauenanteil bezogen auf Positionen mit Führungsverantwortung nur noch bei 30 Prozent.

Dieses Ungleichverhältnis, so das Ergebnis der Befragung, hat mehrere Ursachen. Zum einen wird der Aufstieg von Frauen in leitende Positionen dadurch gehemmt, dass sie häufiger als Männer in kleineren Büros arbeiten, in denen es – abgesehen vom Büroinhaber/von der Büroinhaberin – schlicht keine Stellen mit Führungsverantwortung gibt. Zum anderen sind Frauen, wie bereits gesehen, häufiger als Männer teilzeittätig, wodurch sie seltener für Führungspositionen in Frage kommen.

Doch auch vollzeittätige Frauen in Büros, in denen es leitende Stellen gibt, bewerben sich seltener um Führungspositionen als Männer.

Gefragt nach den Gründen nennen sie vor allem den Druck, den Zeitaufwand und die große Verantwortung, die mit einer leitenden Position verbunden seien. Viele Frauen fürchten offenbar, diesen Anforderungen nicht gerecht werden zu können.

Bewerben sich Frauen um Führungspositionen, das ist die gute Nachricht, verläuft ihre Bewerbung ebenso häufig erfolgreich wie bei den Männern. Kleiner Wermutstropfen: dieses Ergebnis gilt nur für Bewerbungen Vollzeittätiger. Bewerbungen Teilzeittätiger, und das sind erwartungsgemäß vor allem Frauen, verlaufen häufiger erfolglos.

Umdenken erforderlich

Um Gehaltsunterschiede zwischen Planer:innen zu nivellieren, reicht es nicht aus, nur den bereinigten Gender-Pay-Gap von 7 Prozent zu überwinden.

Mindestens ebenso wichtig ist es, die Strukturen zu verändern, die dazu führen, dass Frauen seltener als Männer in den besser bezahlten Positionen ankommen und die für eine Gehaltslücke von 13 Prozent verantwortlich sind.

Dafür müssen die Rahmenbedingungen der Berufsausübung so verändert werden, dass sie der erforderlichen Flexibilität von Planer:innen mit familiären Verpflichtungen besser gerecht werden – auch und besonders mit Blick auf Führungspositionen.

Lesen Sie auch

- Leitlinien für eine faire, inklusive und sorgende Stadt

- Warum wir Arbeitszeit neu denken müssen

- pdf GDI: "Flickenteppich" gesetzlicher Regelungen (PDF) (214 KB)

Fußnoten

1 Basis der folgenden Analysen sind die Ergebnisse der bundesweiten Strukturbefragung der Architektenkammern der Länder aus dem Jahr 2024, bei der rund 9.200 angestellte und beamtete Kammermitglieder, darunter 632 Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten, Angaben zu ihren Gehältern im Jahr 2023 machten.

2 Bei diesem letzten Schritt der Analyse muss von einer reinen Betrachtung der Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten zu einer fachrichtungsübergreifenden Betrachtung gewechselt werden, da die für die Fachrichtung Landschaftsarchitektur vorliegenden Fallzahlen für eine noch feiner differenzierende Analyse nicht ausreichen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die fachrichtungsübergreifenden Werte ein guter Indikator für die Gehaltslücke bei den Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten sind, da die fachrichtungsübergreifenden Ergebnisse sehr nah an den Ergebnissen für die Landschaftsarchitektur liegen.

Autorin: Nicole Reiß, Soziologin, Geschäftsführerin des Büros Reiß & Hommerich, Bergisch Gladbach.

Der Text erschien in der bdla-Verbandszeitschrift "Landschaftsarchitekt:innen" 2/2025.

- Latitude: 0

- Longitude: 0